Des recettes manuscrites, copiées du Viandier de Taillevent et du Mesnagier de Paris (XIVe siècle)

Depuis le XIVe siècle, on connaît bien le Mesnagier de Paris, écrit par un bourgeois à sa jeune épouse de 15 ans désireuse de bien connaître tous ses devoirs.

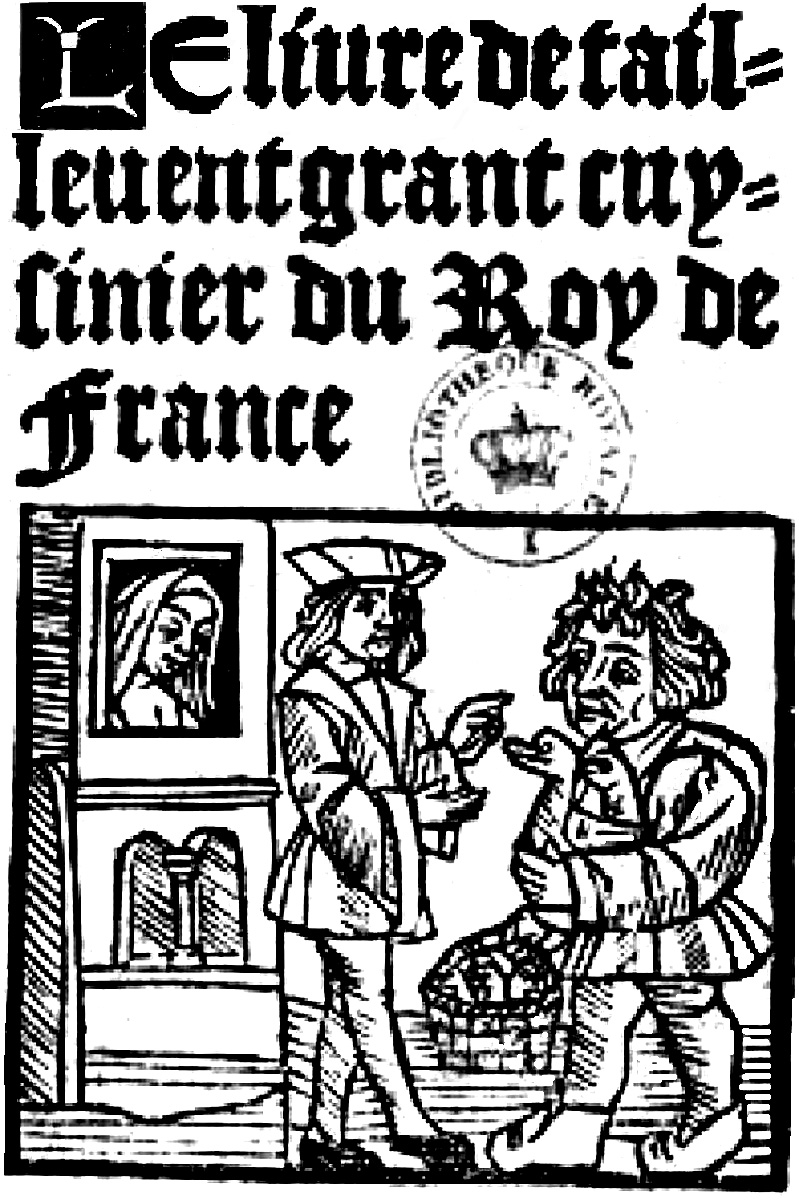

On connaît aussi le Viandier de Taillevent, de Guillaume Tirel, maître queux du roi Philippe VI de Valois, Charles V et Charles VI. Les copies qui se diffusent dans le royaume sont, bien sûr, toutes manuscrites avant d'être imprimées à partir des années 1480.

Ainsi le maître queux peut-il cuire ses viandes et sauces avec épices, verjus... à l'aide d'un traité. Le temps de cuisson se compte en chapelets.

Les "pâtés" sont des tourtes avec viandes ou poissons. Ils sont faits pas le ... pâtissier. Les sauces sont des liquides acides et épicées, épaissis avec de la mie de pain, des amandes ou des noix.

Ingrédients : faire de bons choix

Le "queux" ou cuisinier du château fait à lui seul, aidé de ses marmitons, office de "hâteur" (rôtisseur), saucier, tourne-broche, souffleur, récureur de pots... Il peut avoir gardé son surnom d'apprenti : "poire molle", "le goulu", "taillevent"... Il est armé d'une grande louche de bois, éventuellement pour chasser les enfants hors de la cuisine.

Pour le banquet, le maître queux donne à son jeune mitron la tâche de choisir les ingrédients. Mais plusieurs questions se posent.

Selon carême ou carnage ?

Un tiers de l'année (environ 150 jours de carême ou de jeûne) : ni viande, ni œuf, ni produits laitiers, mais du poisson. On jeûne pendant l'avant les lundi, mercredi et vendredi. Le carême ne s'interrompt que le dimanche et à la mi-carême.

Selon la condition sociale des hôtes ?

Il en est de l'ordre social comme de celui de la création : les aliments les plus aériens (légumes à tige, pois, volatiles...) sont beaucoup plus nobles que ceux qui rampent ou gisent sous terre ou que les racines (melons, fraises, panais, ...).

Selon les humeurs ?

Les aliments se classent soit comme chaud - froid - sec - et humide : tout comme les "humeurs" ou fluides du corps humain tels que le sang - la bile (jaune pour la colère, ou noire pour la mélancolie) - ou le flegme.

Le lait est d'une humidité excessive et donc dangereux : il est à réserver aux enfants ou aux vieillards. La salade, froide et humide, est à consommer cuite ou en même temps que le vin ou l'huile :

"Qui vin ne boit après salade

est en danger d'estre malade".

Le cuit plutôt que le cru ?

Il faudra cuisiner de façon à permettre une bonne digestion, en évitant les crudités, froides et humides, car l'estomac est une sorte de four. A défaut, les mets pourraient dans le ventre, entrer en putréfaction à cause de mauvaises humeurs.

Le vin plutôt que l'eau ?

L'eau est dangereuse. Il faut boire principalement du vin jeune (3 litre par jour, à 7 ou 8 degrés), du cidre, du poiré, dès le matin et jusque tard le soir.

Il y a le vin blanc et le vin rouge qui consiste en un bon "vin de goutte", issu de la première pressade. Il est clairet, ou vermeil s'il est resté en cuve. Avec le reste du raisin, on fait un "vin de presse", moins bon. Et avec le marc mêlé d'eau, on obtenait la "piquette".

On coupe le vin d'eau pour les enfants. Le vin sert aussi à laver les blessures.

On coupe le vin d'eau pour les enfants. Le vin sert aussi à laver les blessures.Le pain quotidien

Il y a le pain blanc, fait de "beau blé" ou froment, et le pain gris dit pain méjan ou rousset, fait de méteil (froment et seigle). Plus grossier encore : le pain noir, d'avoine, d'épeautre ou d'orge, pour les travailleurs de force.

Les biscuits (pains cuits deux fois) sont pour les marins.

L'empoisonnement et ses antidotes

Contre le risque des poisons, on utilise la corne de licorne - l'animal de Dieu (pour voir si, plongée dans le plat, elle "se prend à bouillonner, faisant eslever petites bulles d'eau comme perles" et se met à fumer). De même avec le pain, avant sa distribution aux convives. Ce morceau très rare et cher de défense du narval, est en effet considéré comme un puissant antidote.

On utilisait aussi la pierre de bézoard, venant de l'estomac de grands mammifères.

A la table du seigneur

On pouvait présenter de trois à cinq plats sur la table du banquet. Les menus les plus prestigieux en comptent davantage, comme ici en 1458 :

- 1er service : hypocras blanc, avec rôties

- 2e service : pâtés de chapons et de jambons de sanglier, avec potages (potées)

- 3e service : rôts (rôti) de gibier

- 4e service : oiseaux armés, avec potages

- 5e service : tartes, darioles de crème, oranges frites

- 6e service : hypocras rouge, avec oublies (sorte de gaufres)

- 7e service : confiseries épicées en forme de bêtes

On disposait sur la table dressée les tailloirs, de bois ou d'étain, utiles pour couper les viandes avec son couteau personnel. Pour les mets plus humides, on les remplaçait par des tranchoirs consistant en des tranches de pain rassis. On pouvait ainsi manger à l'aide des trois premiers doigts de la main droite, car on ne dispose pas vraiment de fourchette si ce n'est pour piquer les fruits dans les plats, et les morceaux de viande.

On disposait aussi sur la table la vaisselle exposée dans la pièce sur une crédence : aiguières, plats, nef, ... La nef (ou vaisseau) de table représentait un navire fermant à clef où le seigneur conservait ses couverts : gobelet, tranchoir, cuillère, serviette, salière, cure-dents, coupelle à épices, "épreuves" servant de contrepoisons. La nappe de lin était doublée d'une "longière", plus petite, où l'on pouvait s'essuyer la bouche et les mains.

Le repas commençait au son du cor, par le lavement des mains dans de l'eau parfumée de sauge, de romarin... On pouvait aussi utiliser l'aquamanile.

Après une pensée pour les pauvres, on disait le benedicite.

Quelques bonnes manières :

"Quand tu manges avec une cueiller, tu ne dois bruyamment siroter"

"Tu ne dois pas regarder dans l'assiette d'autrui, si ce n'est pour t'instruire"

"Si tu éternues, pense à être courtois ; détourne-toi pour ne pas postillonner sur la table"

"Qui partagerait un tranchoir avec une dame doit couper la viande de cette dernière"

"De ta main, ne dois caresser châton ou chien tant que tu es à table"

"Tu ne dois pas te fourrer tes doigts dans la bouche pour te curer les dents"

"Quand tu as mangé, fais en sorte que Jésus soit glorifié"

Dans les plus belles cours, des moments de distraction interrompent les services de table : les "entremets", présentés au son de la musique. à la cour de Bourgogne par exemple, "l'entremectz de cette table estoit un chasteau à la façon de Lusignian et sur ce chasteau, au plus hault de la maistresse tour, estoit Melusine en forme de serpente, et par deux des moindres tour de ce chasteau sailloit quand on vouloit eau d'orange".

Les restes, les regrattiers et l'aumône

Les restes de la table seigneuriale ne sont jamais jetés. Les "regrattiers" en font un commerce de détail.

Lien favoris

http://www.sieursausin-cuisinehistorique.fr/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire